イサムノグチにとって

「石」とはなんだったのか?

内藤理恵子

伊達冠石との出合い

2016年の秋、愛知県岡崎市の「岡崎ストーンフェア」を訪ねた時のことです。現代アートのようなお墓のサンプルが展示されているのを見て、思わず引き込まれました。「この石材はなんですか?」と出展者に聞いてみたところ、「伊達冠石」(宮城県の大蔵山でのみ産出される希少な石)という石を使った墓石だといいます。

黄色い土肌と石の内側の黒色の組み合わせは、熟練のアーティストによる抽象画の色合いのようであり、マットな風合いも現代的でした。

それから2年後、ラッキーなことに伊達冠石の採石場を見学できる機会がありました。伊達冠石の採石場は、私にはその風景そのものが現代アートの芸術作品に見えました(写真1)。つまり、何か特別な加工をしたから現代アートに見えたわけではなく、石そのものが既に自然の力によるアート作品のように見えた、というわけです(写真2)。

その後、伊達冠石について調べていくうちに、この石から、芸術作品を生み出しているアーティストがいることがわかりました。現代美術のアーティストのイサムノグチ(1904〜1988年)です。

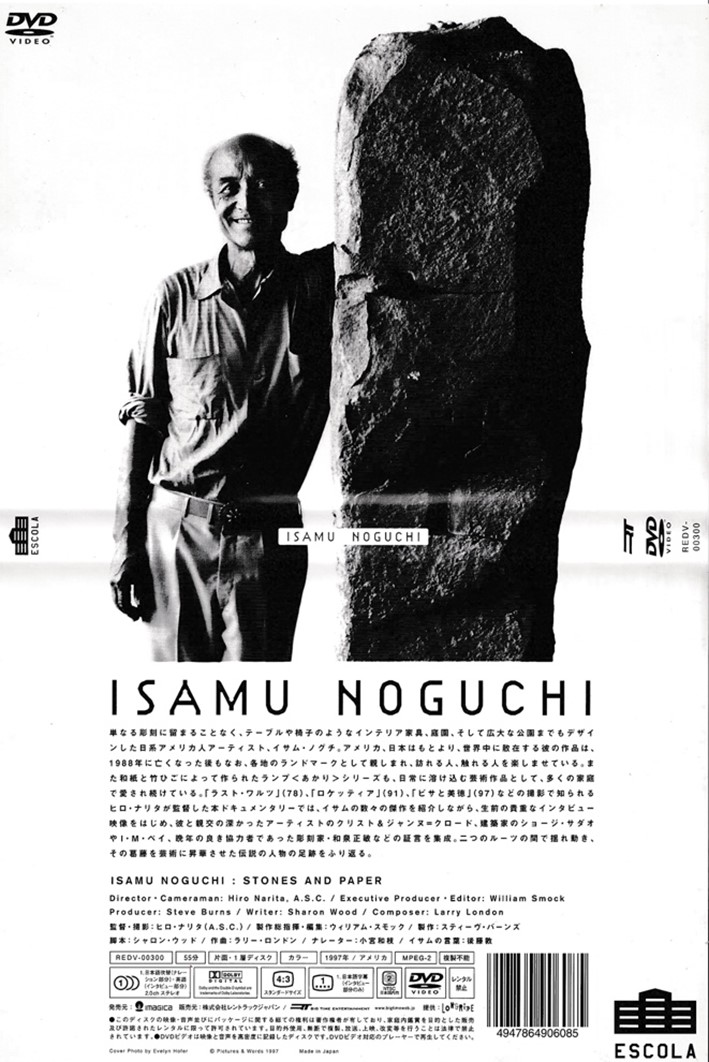

こうなると、今度はイサムノグチとその石の関係に俄然興味がわいてきます。そこで資料を探してみると、ヒロ・ナリタ監督によるドキュメンタリー映画『ISAMU NOGUCHI』(写真3)にたどり着きました。

映画のあらすじを以下にまとめます。

イサムノグチはアイルランド系アメリカ人と日本人の父の間に生まれました。アメリカを旅していた父は教師の母と出合い、結婚しないままイサムが生まれたのです。 イサムの母と幼いイサム(6歳)は日本に渡りますが、今度は父は違う女性と結婚してしまい、イサムと母だけで生活することに。その後、母はイサムをアメリカの学校に送り出します。

ニューヨークの大学に進んだイサムは夜間クラスで彫刻に出合い、自分の才能に目覚めます。イサムは大学を中退し、ブランクーシ(1876〜1957年)に弟子入りします。そこで抽象的な彫刻を学ぶのです。しかしその時点では、イサムの彫刻は世間には受け入れられませんでした。

そこで一転、生活のために肖像彫刻や舞台芸術にも挑戦、幅広い仕事を手がけるようになります。その後、アメリカの日系人収容所に入った経験を経たのち、また抽象的な彫刻に戻ります。 その際に、アトリエの近くの建築現場で石材の端材を拾い、それを組み合わせて重力から解放されたような不思議な石の作品を創作するようになります。そうして42歳でようやく芸術家として認められるようになったのでした。

その後、日本庭園や提灯などの新たなテーマに出合い、新たな境地を開きます。こうしてイサムは20世紀を代表するアーティストへと成長。イサムが作った庭はその出自を反映する抽象芸術と日本庭園の折衷のようなものになりました。1960年代には、石の素材を求めて日本に渡り、香川県の牟礼にアトリエをかまえ、垂直に切り出した巨石の作品を多数残しました。

最晩年、イサムが「僕はこの中(石の作品)に入る」と言ってからほどなくして亡くなった、いたという証言が彫刻家の和泉正敏(1938〜2021年)の口によって語られるのがこの映画のエンディングとなります。おそらく、イサムにとっての「石とはなにか」という最終結論がこの証言(石を人に見立てて、自分自身が死後に石に入る)であると思います。

つまり、イサムは建築廃材の石片を組み合わせるところから彼のアーティストとしての本格的活動を始め、石を取り入れた庭園を空間としてデザインする仕事を経て、ついには「採石された石そのまま」を芸術作品にするようになり、最終的には巨石を死後の自身の魂の器に見立てていた、ということになります。イサムはとことん石に触り、創作し、石と語りました。最終的には石を介して生と死のボーダーラインをも越えたのでしょう。

伊達冠石といつ出合ったか

ドキュメンタリー映画は香川県のイサムのアトリエを中心に取材されており、先述の伊達冠石のエピソードは登場しないのですが、宮城県の大蔵山スタジオの社史を見ると、1970年に「彫刻家イサムノグチが伊達冠石を求めて大蔵山を訪問するようになる」と明記されています。イサムが牟礼にアトリエを構えたのは1969年、翌年には新たな素材を求めて仙台に出向いているということになるでしょう。

2021年に開催された「イサム・ノグチ 発見の道」(写真4・展覧会図録書影)にも、1980年代の作品として伊達冠石を使用した作品が展示されています(コロナ禍で展覧会を見にいくことを控えたため、図録のみを通信販売で取り寄せました)。

(朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション発行)の表紙(筆者の私物を撮影)

思い出したのは縄文時代のストーンサークル

私がイサムノグチの晩年の作品から思い出したのは、2016年に訪ねた秋田県の鹿角市にある大湯環状列石(特別史跡指定)(写真5)でした。 これは縄文時代後期の大規模な環状列石を主体とする遺跡で、万座と野中堂の2つの環状列石は直径45mもあります。 縄文の人々は200年以上にわたってこの列石を造り続けたと言われています。(参考:北海道・北東北の城門遺跡群リーフレットシリーズ17 「特別史跡 大湯環状列石」鹿角市教育委員会縄文遺跡群世界遺産登録推進本部)

この遺跡の石はなにを指し示すのか。儀礼の場、共同墓地、日時計・・・・・・諸説ありますし、それらをすべて兼ねている施設であった可能性もあります。 これら包括的な意味での「何のための施設か」とは違う次元で、「遺跡に使われた石が何を表現しているのか」については「故人を石に見立てたもの」という有力な説があります。

『特別史跡 大湯環状列石ガイドブック』には以下のような説明がありました。「石の組み方はさまざまで、円形や方形、楕円形、ひし形のものまであります。また、石の置き方も、並べたもの、立てたもの、平たい面を上にして敷き詰めてみたり、丸い石を置いてみたり。配石遺構には、何種類もの形があります。組み方の違いは、下に葬られた人の違いをあらわしているのと考えられています。もしかしたら、石が立っているのは男の人、楕円形のものは結婚した人、などのように区別されていたのかもしれません」。 つまり、イサムノグチと同じく死者をそのまま石に見立てていた可能性があるのです。

大湯環状列石を作った縄文人の場合、7キロ離れた川から石英閃緑玢伊岩のみを選んで運んでいたと推測されています。 大きなものでは200キロあったわけですから、当時からすれば大変な労力です。 人間の肉体が失われた後に、堅牢な石を故人の肉体とする思想は、人類に普遍の表現方法なのかもしれません。 しかし、イサムノグチは、古代への回帰をアートにしたというわけではないでしょう。 彼は苦労の多い生い立ちを経て、辿り着いた思考の深まりによって、独自の境地に到達したのだと思います。 それが縄文時代の表現と偶然重なったと考えられます。だからこそ「石のお墓とは何か」という普遍性のある問いに対する答えが、そこにあるような気がするのです。

1979年愛知県生まれ。南山大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(宗教思想)。 南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。日本ペンクラブ会員。執筆ジャンルの幅は哲学、文学、空海の思想、石の文化など多岐にわたる。著書に『正しい答えのない世界を生きるための 「死」の文学入門』(日本実業出版社)など。