世界の終りと

馬頭観音ワンダーランド

内藤理恵子

馬頭観音の石仏を発見!

あれは2015年の1月末のことでした。晴天に誘われ、気分転換のために散歩に出ることにしました。ちょっとした散歩のつもりが、いつの間に相当な距離を歩いていました。すると、古い商店街に旧型の丸い郵便ポストがあり、ずいぶん珍しいと思い、写真を撮ろうとしたところ、ポストの近くに馬頭観音の石仏(写真1)を不意に見つけました。過去と現代の狭間にあって、人々を見守る路傍の石仏といった風情に心をうたれました。

詳しい方なら、この造形を見れば、馬頭観音だとわかるとは思いますが、念のため説明すると、頭の部分に馬の頭飾りが見えること、顔が三面であることから、それが認識できます。

ペット供養の本尊としても見かける馬頭観音

そこで思い出してみると、私はペット供養の論文を書いた経験から(内藤理恵子「ペットの家族化と葬送文化の変容」『宗教研究』2011年など)、ペット供養専門の寺院で、馬頭観音が本尊として馬頭観音像がお祀りされているのを見たことがあります。

また、宿場町で馬を使役していた歴史から、馬の供養のために多くの馬頭観音の石仏がある地域(静岡県藤枝市)を訪ねたこともあります。(写真2、3)

牧歌的で可愛らしい。(静岡県藤枝市・筆者撮影)

どちらも静岡県藤枝市。(筆者撮影)

馬頭観音は、もともとはインドの神様で、それが仏教に取り入れられ(仏教では馬が草を求める気持ちを衆生救済への願いへの強さであると説く)、 曼荼羅の中にも描かれています。 それが路傍の石仏として祀られ、馬の供養、さらには旅の安全の信仰対象となりました。 また、仏教民俗学者の五来重は馬頭観音を養蚕の神とする民間信仰(名馬の死骸から蚕が生まれたという伝承をもとにした信仰)を挙げています。 それが現代では動物繋がりでペット供養の本尊にもなっているわけです。 ここで、当連載(前回)の「インターネットミームと石仏」(https://reien.top/article/religious-culture/2021-02/kosinto-2.html) のアイデア(石仏はインターネットミームのように進化していく)を当てはめてみると、新たに見えてくるものがあります。 ペットブームによってペットが“家族”として迎え入れられるようになったことで、「愛玩動物を救済する」という性質が馬頭観音の信仰に後付けで加えられたという経緯があるでしょう。 ペットと人間が一緒に入ることのできるお墓が開発されたことや、ペット専門霊園の盛況ぶりを見ても、先に社会の変化があり、その次に民俗の変化があり、それらが信仰対象の性質を変化させた、という流れが見えてきます。

もともとはインドの神?悪魔?

しかし、先述の通り、あくまでも馬頭観音は古代インドの神、ヴィシュヌ(分身のバリエーションが豊富な神様)がルーツなのです。 もっとおおもとを辿ればヴィシュヌではなく、馬頭の悪魔の存在が浮き上がってきます。そこには馬頭の悪魔を退治するために、神ヴィシュヌが馬の頭をつけて変身することになった……という非常にややこしいエピソードが背景にあります。一筋縄ではいきません。 「悪」であったものを、一度鏡に写して、同じデザインのまま「善」にひっくり返すための装置としての物語をここに見出すことができます。

このエピソードについては、上村勝彦『インド神話―マハーバーラタの神々―』に経緯が記されています。 (以下は引用ですが、難しい用語は筆者注として補足します)

ハヤグリーヴァ(「馬の頭を持つ者」の意)は、カシュヤパ・プラジャーパティが妻の一人であるダヌに生ませた悪魔(ダーナヴァ、「ダヌの子」の意)である。ハヤグリーヴァに関する神話は多種多様で錯綜しているが、このプラーナ(筆者注:プラーナとはインドの百科全書的な文献)では、梵天からヴェーダ(筆者注:ヴェーダとはヒンズー教の聖典)を盗んでヴィシュヌに殺されたとされる。しかし一方では、ハヤグリーヴァをヴィシュヌの化身とみなす説も並行した。そこで後代、ハヤグリーヴァに関する神話を統一する必要が生じ、次のような折衷的な神話が作られた。すなわち、悪魔ハヤグリーヴァは苦行の結果、馬の頸を持つもの(ハヤグリーヴァ)以外の何者にも殺されない身体となった。そこでヴィシュヌは、ある事情で頭を失った時、馬の頸をつけてハヤグリーヴァを殺したという。ハヤグリーヴァは仏教にとりいれられて馬頭観音になった。

上村勝彦『インド神話―マハーバーラタの神々―』

悪魔を倒すには自らが悪魔になる……なんだか現代のゲームのシナリオのような展開ですが、実際、このハヤグリーヴァはテレビゲームの中に取り入れられています。 「真・女神転生シリーズ」の中でハヤグリーヴァはスタイリッシュな「シマウマ」としてキャラクターデザインされているのです。 善と悪の境界上に生まれた存在を表現するのに、全身が白と黒のシマ模様になっているシマウマを持ってくるというのは、膝を打つ思いがします。

千葉県で突然出現した「馬乗り馬頭観音」

次は時代を巻き戻して、日本の伝統的な図像について考えてみましょう。馬頭観音の図像については、五来重が著書『石の宗教』に「覚禅妙」(鎌倉初期の仏教書。絵の上手い僧侶が描いた図像集)の以下の図像を挙げており、いずれかが馬頭観音の石仏の“元ネタ”だとしています。 大別すると「馬頭の巨人」「頭に馬の飾り(一面)」「頭に馬の飾り(三面)」の3タイプが見られ、その中には、牛の台座に乗った図像も見られるのです。

しかし、前回「ミーム」と表現したように、石仏のデザインには突然変異もあり、 たとえば東京都練馬区の僧形馬頭観音(馬頭の人が法衣を着ている非常に珍しいデザイン)は突発的に一体だけ変わり種として存在します。

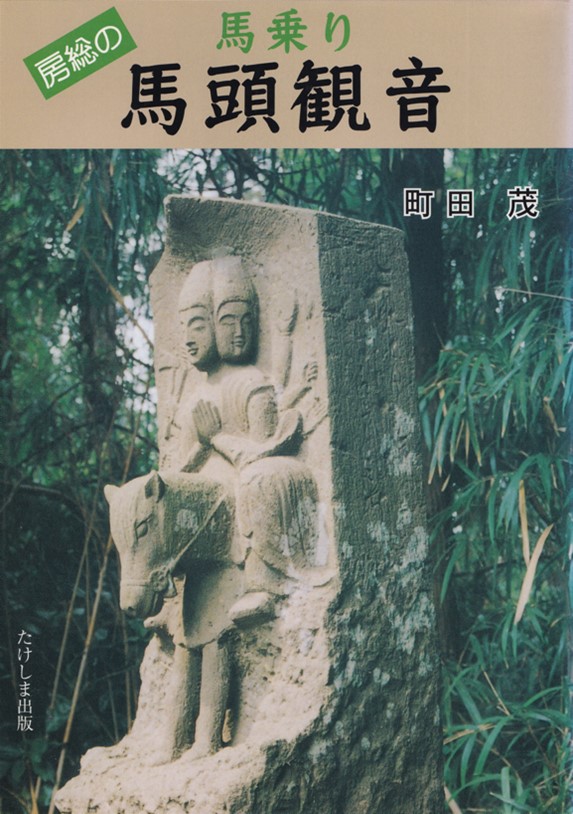

ミームとしてある程度拡大したのは千葉県を中心に存在する「馬に乗ったタイプの馬頭観音」でしょう。これは非常にローカル色の強い石仏で、町田茂『房総の馬乗り馬頭観音』(たけしま出版、写真4)にまとめられています。

表紙に使われている写真は市原市、1776年の石仏)

この「馬乗り馬頭観音」は、民間の研究家(服部重蔵氏)が『日本の石仏』誌上で、初めて系統的に整理した、いわば研究家によって“発見”されたタイプの特異な系統のものです。町田茂氏によれば、「馬乗りタイプ」は242基が千葉県にあり、他県には20基程度。 ほぼ千葉県にのみ存在するといっても過言ではありません。

同氏によれば、最初に馬乗り馬頭観音の石仏が出現したのは1704年と報告されています。 しかし、この「元祖」の石仏は、馬の上に馬頭観音が乗っているというよりは、「小さなロバ」を踏み潰しているようにも見える非常に大味なデザインです。奇妙な味わいがサブカル好きにはウケそうな造形ではありますが、バランスが悪すぎます。もしかすると、「覚禅妙」にある「牛の台座に乗ったタイプの馬頭観音の図像」のアレンジのような気もしますが、いずれにしても馬乗りタイプは千葉県を中心としたローカルなムーブメントとして出現したに過ぎません。

しかし、この「元祖」の出現を皮切りにして、千葉県を中心として多くのアレンジ版が作られていきます。まるでインターネット・ミームのように多くのバリエーションに増殖していったのです。

そして1804年には、ペガサスの背に乗ったしなやかな体躯のイメケンヒーロー像のような馬乗り馬頭観音が見られるようになるのです。しかし、このデザインですと、ハヤグリーヴァというよりは、 これまた古代インドに伝わるヴィシュヌ神の別の分身である「カルキ」(世の終わりに現れると預言されている、ヴィシュヌ神の分身であり、王冠をかぶり、白い馬に乗って剣を振りかざす正義のヒーロー)の姿に相似です。 つまり、石仏のデザインがネットミームのように変化していくうちに、ビシュヌ神が変身するかのごとく、神の別バージョンの分身の図像に置き換わってしまった、ともとれます。

話が跳躍するようですが、“この世の終わりに白馬に乗った騎士が登場する”というカルキのエピソードに似たイメージは、実は聖書(預言者ヨハネがヴィジョンとして見た啓示)にも登場します。

そして、わたしは天が開かれているのを見た。すると、見よ、白い馬が現れた。 それに乗っている方は、「誠実」および「真実」と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。 その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。

ヨハネの黙示録『聖書』(新共同訳・財団法人 日本聖書協会)

つまり「世界の終末に、頭に王冠を載せた騎士が白馬に乗って現れる」という共通のヴィジョンを、古代インド、ヨハネの黙示録のヨハネ、そして、なぜか千葉県で局所的に馬頭観音を信仰する人々が感受した……ということになります。

馬頭観音の足跡を追っていくうちに気づいたことがあります。文化的な遺伝子(ミーム)は、人から人へ伝播することで進化を遂げているようでいて、実のところは、集合的無意識の中にある“元型”をぐるぐると周遊しているだけなのではないか。人が感受するイメージというものは、真実そのものに到達しなくとも、伝播を繰り返していくうちに、知らず知らずのうちに何らかの真実に近づいたり、あるいは遠ざかったりしているのではないか。

そんなことを、馬頭観音を通して考えることができました。

馬頭観音に限らず、石の文化の足跡を巡るということは、時空を超えて人々のイメージの変遷をたどる追跡ゲームのような旅でもあります。

このワクワクする冒険は、どこに続いていくのでしょう?

1979年愛知県生まれ。南山大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(宗教思想)。 南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。日本ペンクラブ会員。執筆ジャンルの幅は哲学、文学、空海の思想、石の文化など多岐にわたる。著書に『正しい答えのない世界を生きるための 「死」の文学入門』(日本実業出版社)など。